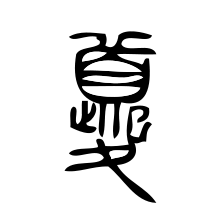

小篆「夔」字样

小篆「夔」字样 甲骨「夒憂猱」字样

甲骨「夒憂猱」字样「夔」字,上「頁」左「止」右「巳」字样下「夊」,這是很玄奇的字样。從古到今的解釋也是千奇百怪:有說是一種「牛」,有說是一種不是牛而像牛的「一足靈獸」,有說是一種可以呼風喚雨的「龍」,有說是一種「木石怪物」,有說是支那上古堯舜時期的「樂官」。這個「夔」字,應該是有一字多緟錯混,原本應該是有不同的样形字,後來因為支那不同國代時地的半文盲一知半解的編篆謄寫古書而錯「歸」混同為「夔」字。以下是相關支那古書記載的「夔」,一一分別辨釋:

一種「規牛」

大篆「犛氂」字样

大篆「犛氂」字样 小篆「犛」字样

小篆「犛」字样「山海經,中山經」(嬭楚,著者不詳):又東北三百里,曰岷山,….其木多梅棠,其獸多犀象,多夔牛。…..又東一百五十里,曰崌山,…..其木多楢杻,多梅梓,其獸多夔牛。

「國語,楚語上」(先嬴秦,著者不詳):巴浦之犀、犛、兕、象,其可盡乎,其又以規為瑱也?

「孫子算經,卷上」(媯田齊,孫武):十忽為一秒,十秒為一毫,十毫為一釐,十釐為一分,十分為一寸,十寸為一尺。

「新書,卷八六術」(前早劉漢,賈誼):數度之道,以六(去)為法,數加於少,而度出於居。數度之始,始於微細。有形之物,莫細於毫。一毫以為度始,十毫為髮,十髮為氂,十氂為分,十分為寸,十寸為尺,備於六。

「說文解字,卷三氂部」(後中劉漢,許慎):氂,犛牛尾也。从犛省,从毛。

大篆「犛」字

大篆「犛」字 小篆「氂」字

小篆「氂」字 金文「釐」字

金文「釐」字 甲骨「牛」字

甲骨「牛」字 金文「毛」字

金文「毛」字 楚文「毛」字

楚文「毛」字 小篆「毛」字

小篆「毛」字 楚文「牛」字

楚文「牛」字在「山海經,中山經」的相關經文所記載的「夔牛」,這明確就是一種牛,這應該就是犛牛(Yak)。這可以對據「國語,楚語上」的相關記載:犀象和「犛」是在相近棲地的獸。「夔牛」或「犪牛」或「犩牛」,這應該是相同的譯音字或者就是錯混字。

「犛」字的原本發音應該是和「規」相同,發音相近「里」應該是「釐」字,發音相近「毛」應該是「氂」字。後來,因為「牛」和「毛」字样相近,因此「犛」和「氂」錯混。

「犛」(音同「規」,台語音「Gui」)的牛尾毛就是「氂」,這是一種自然「活生物」的長度標準單位:1「氂」=1「釐」。

犛牛(在尼泊爾)

所謂的「犛牛」其實就是「規牛」,這是一種度量「稱」的依據「規秬」。 (繼續閱讀...)